テイラー・スウィフトの新作が先日リリースされましたが、以前50代の先生が聴いていると言っていて驚きましたが、もう一つ驚いたのが、彼女の片腕であるプロデューサー、ジャック・アントノフはブルース・スプリングスティーンへの憧れを公言していたことでした。未だにアメリカの音楽にはスプリングスティーンの影響が濃く、一方で、私が子どもの頃聞いていた80年代の日本の音楽も、そのオマージュだらけだったという。

子どもの頃、私は尾崎豊の曲は好きだったのに、その影響元であるスプリングスティーンの音楽は、強い男性性の象徴と誤解して聞きませんでした。しかし村上春樹や後述の木津毅のようなリベラルな作家/ライターがリスペクトを語っているのを知って、おや?と思いました。その話と、市川沙央さんの新作小説についてを、いつものごとく、二人の医師の会話という形で仕上げています。今回は特に90年代以降の欧米のロックを聴く人に読んでいただきたいです。

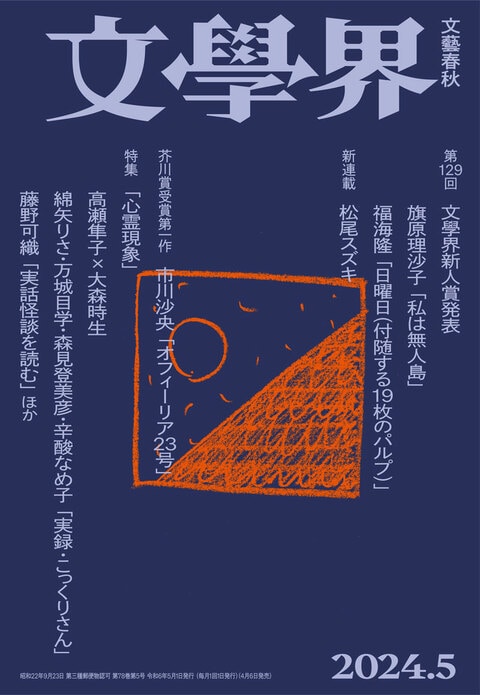

「市川沙央さんの二作目『オフィーリア23号』読みましたか?先生、芥川賞受賞第一作。感想を聞きたいです。」

外来がちょうど終わった昼休憩。遠藤凪が話を向ける。西山大介は言われてカバンから雑誌を取り出した。図書館用の管理バーコードが付いている。

「ちょうど読みました。東員町の図書館は、文芸雑誌が一通り揃ってて便利です。一読しただけでは難しいけど、引用と、幾つかの主題が絡み合って、一つに収斂していく構成が凄いと思いました。書評、レビューの類もこれからチェックしたいです。」

「彼女の手法はヒップホップだと思いません? 虐殺の文法という言葉を挿入することで、伊藤計劃にリスペクトを捧げたり。たとえ言葉の意味が分からなくても文章の流れ、リズム感が心地いいし。」

「有名な女性差別者(ヴァイニンガー)の言葉をSNSで拡散するという話の流れも、ヒップホップ的なストリート感覚ともいえるかも。そもそもタイトルがシェイクスピアの引用だし、沙央さん自身、SNSで引用に気づいてほしい旨を発言していますしね。」

「医師である主人公の父親が、優秀な女性でも、一番劣等な男にさえ劣る。感情的な生き物だとかぬかす一方で、些細なことで感情的になって妻を殴るって辺り、妙にリアルでした。」

「あれは、彼女が受けてきた差別を、より普遍的な差別問題に接続しているんじゃないかと想像しました。もう少し引用すると・・・」

西山はページをめくる。

「ここ。カート・ヴォネガットのSFも連想しました。『そして、それは今も昔もない。時間が流れて過去にならないならば、一切合切は今ここで同時に起こっている。今このときも起きている。私の耳に母の悲鳴が内蔵されていて、いつでも聞くことができる』」

西山がその部分を読み上げると、二人の間にも別の空間が生まれる。間をおいて、遠藤凪はゆっくり話し始める。

「強いショックを受ける出来事があると、そこで時間が停止してしまう。具体的な父親というよりも、社会にはびこる父権的な権力。それらが立場の弱いものに与える有害性・・」

「女性を差別するような男性の生態を、そのままなぞることによって、その愚かさを克明にしている。そういえば、似たような話を読みました。木津毅さんの本で。これも今読んでるんですが」

「木津毅さんって、音楽や映画、ゲイ・カルチャーについて書いている方ですよね。」

「文体というか目線が好きで、彼が書く音楽レビューは見つけたら必ず目を通します。彼の単著『ニュー・ダッド』でブルース・スプリングスティーンについて論じてる箇所があって。」

「ボス(スプリングスティーンの愛称)はリベラルな政治主張で知られていますよね。R.E.M.やパール・ジャム、ジャクソン・ブラウンらと投票を呼び掛けるツアーを行ったり。最近ではウィメンズ・マーチを支持したり、トランスジェンダーに差別的な決定をした州でのコンサートをキャンセルしたり。」

「日本では、そこまではっきりした政治主張をする大物ミュージシャンは殆どいません。ブルース・スプリングスティーンは、表現において、あえてマッチョな男性像を演じることによって、男性の強さも、弱さ、愚かしさも、同時に引き受けている。木津毅さんの言葉を引用すると、『スプリングスティーンの歌は、簡単には変われない人間の生々しい弱さと、それでも変わろうとする人間の不思議な強さとの両方をしっかりと抱きしめる』」

「現在のシーンの中心にいる、キラーズ、ジ・ウォー・オン・ドラッグ、それにジャック・アントノフ(テイラー・スウィフト、ロード、ラナ・デル・レイを手掛ける)といったミュージシャン達が、こぞってボスへの愛を公言したり、影響を隠さないんですものね。」

「そもそもパンク勃興のきっかけを作ったのがボスだという意見もあります。小野島大、ラリイ・マキャフリイといった国内外の音楽評論家が、パンク以前にパンクに近い表現を、より広い大衆に向けて発信したのがボスだという趣旨のことを書いていたり、ブルーハーツの甲本ヒロトは、パンクのルーツとされるパブ・ロックのミュージシャンの多くはボスから影響を受けていると断言すら、しています。」

「パンク、オルタナティヴ、現行のインディー・ロック、ポップスに至るまで、潜在的にせよ、スプリングスティーンの影響下にあるのかもしれないんですね。」

「日本でも、尾崎豊「17歳の地図」(「Born To Run」)や「Driving All Night 」(「Dancing In The Dark」)、佐野元春の「Someday」(「Hungry Heart」)、甲斐バンドの「安奈」(「Prove It Allnight」)はオマージュと言えそうだし、珍しい所では徳永英明「夢を信じて」は「Brilliant Disguise」へのアンサーと言えるかもしれません。」

「ブルース・スプリングスティーンの曲はJ-POPに刷り込まれているんですね(笑)」

「J-POPは洋楽からの引用が多いですからね。さらに興味深いのは、村上春樹はブルース・スプリングスティーンのファンであることを公言し、作品にしばしば登場させていますが(『騎士団長殺し』、「ファミリー・アフェア」等)、そもそもデビュー作『風の歌を聴け』の重要キャラクター、夜の都会を彷徨う「鼠」という青年は、『明日なき暴走』収録曲である「Jungleland」の歌詞に登場するラットと呼ばれる青年からなのかもしれないんです。」

「あ、その曲は尾崎豊「15の夜」の元ネタと言われてるんですよね。betcover!!の曲で、「15の夜」オマージュがあって遡って知りました。」

「2024年の今、日本で最もラディカルなロックミュージシャンにまで、尾崎豊を経由してボスの影響が続いているという。」

「それに、村上春樹の言葉も、村上が好んだブルース・スプリングスティーンや、ルー・リード、R.E.M.の世界観も、巨大なシステム(父親的なもの)に飲み込まれる名もなき大衆の気持ちを代弁しているという点で共通しているかも。」

「小ネタですが、村上が好きだというルー・リードの曲「Original Wrapper」の歌詞に「俺たちはアメリカに生まれた」というのが出てくるんです。「Born in the U.S.A.」ですね。ボスと彼は親交があって、他にもパティ・スミスへの楽曲提供、スーサイドのカヴァーなど、ボスのパンク・シーンへの熱い目配せは有名です。」

「その曲にインスパイアされた短編が「TVピープル」なんですよね。すると『1Q84』のリトル・ピープルは、その発想元にルー・リードの詩があったのかもしれませんよね」

「話を戻すと、市川沙央さんの第一作は、個人的なこと、自らの障害についてが大きかったように思えます。少なくともインパクトは一番でかい。一方でこの二作目は、普遍的な現代の問題にますます広がっていき、引用やオマージュを駆使する文体はさらに飛躍し、高みを目指している。イカロスの翼みたいに不安定で危険な飛翔。

物語や音楽が果たすべき役割は、本来そういうものではないかと思います。切実な個人の問題、そこから繋がる人類全体の問題をリアルタイムに表現するためには、いびつで未完成な形にならざるを得ない。しかし、その表現はギリギリのところで自分自身の核と繋がっていて、そこへ帰っていく。」

「スター・ウォーズの元になったというジョセフ・キャンベルの神話論みたいですね。」

「彼女は、本作で三島由紀夫やヴァイニンガーといった自殺した作家の名を出して、現代的な抑圧や差別、その結果としての不安、絶望、自殺願望について克明に書いているけど、決してネガティブな印象は受けない。それどころか、非常に強いエネルギーを感じる。性別、年齢、立場や能力を越えて、その人の偽りない感情、思想があらわれている。

これは暴論かもしれません。彼女はある種、ラッパーで、ボブ・ディラン、ルー・リードやブルース・スプリングスティーン、ケンドリック・ラマーといった詩人が繰り出す言葉と、同じだけの強さを持っていると思うんです。彼女は言葉です。」

「始めに言葉ありき・・・ですね。」